山有仙则名,山有古树则灵。幕阜山脉说大不大,似乎毫不起眼,在中国地图上就像两条刚蜕皮的蚕蚁,俯卧在长江中游的南岸;说小也不小,鄱阳湖、洞庭湖静静地躺在山脉两端,境内山脉纵横交错,峰壑悠然,盆地、河谷镶嵌其间。丰腴的大地孕育了湘鄂赣二十余个郡县,每逢金秋,稻浪翻滚。

在咸安区与通山县交界处有个村庄叫界水岭,界水岭的山里头有一个村落叫杨城山,至于村名何意,谁也不知道;听县林业局的朋友说村里有古宅古树,便邀中科院武汉植物园江教授、咸宁市种苗站方站长前往考察。

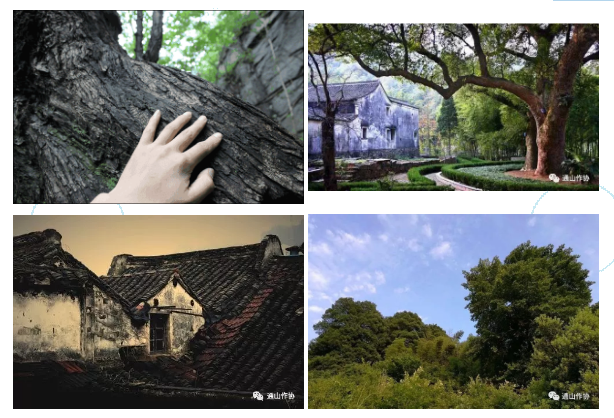

2019年5月28日,天晴,天气刚刚燥热,我们驱车自界水岭村南向东沿盘山公路翻过一座山,顿觉凉风习习;车向下行,正对面便见一山,山顶有雾,山腰有古木,山脚有瓦房,门前有梯田十余亩,便感觉到了世外桃源。

车停于村前晒谷场,南见山翁耕牛于一隅,西有妇人提篮于畦地,唯一婆婆闲坐于晒谷场边的石磨上,我连忙下车:“阿婆,请问怎么称呼?今年高寿?”

“称呼?生庚?不记得了,最后一个叫我“阿四”的杨驼背已去世三十多年了,你看那冢坟墓边的梨树已2尺多围了,是我在他死后第二年栽的。”停顿片刻接着说:“那死鬼的娘,我不知叫娘还是叫婆婆,听说武昌府革命的那年,我爹因剪发被革命了,她将我抱来做女,可等我脚包好的那年,她安排我与她那死鬼儿子圆了房。我虽生一女,但没育得,如今只落得孑身一人,至于名字,生辰对我已无所谓了”。

她絮絮叨叨的说了一通,沉寂了一阵,我看了看她指向的梨树,枝繁叶茂的;又看了看她的脚,约么三寸,正是传说的三寸金莲。

猛然,她眼睛闪着光:“同志,我没名字就算了,那梨树旁的大树,来了几波人都没叫出名来,实在太可惜了”,说完,脸上露出期盼的神情。于是责任和良心驱我飞奔,一刻钟光景就到了大树下。

树,苍老,绝对比阿婆苍老,兜围七八尺,人许高的死节上放一只二尺多宽的蜂箱,看上去像放一个积木一样,树生在岩壁上,根只有沿着岩壁向下匍匐着探求生的希望,岁月的苛刻,使根顽强地扩大向下搜索的范围,在岩壁上不断膨大,不知过了几百年,最后交织一起,完全覆盖了岩壁,紫青色的,像在岩壁上鎏着铜雕。

向上望,裂皮、腐节、虬枝,无一不刻着岁月的年轮,仿佛诉说着五百年的沧桑历史,只有叶,是是而非像梨树的叶,新嫩簇生,如懵懂的孩童,只知一味的疯长,忘却一切忧愁。我的眼游离于枝叶之间,祈祷着“神”对树名的提醒,神果然来了,枝末端新生的叶腋下长着小果儿,三个一束,肾形、豇豆米大小、青绿欲滴。

“蓝果树?”我急切地问教授。“是的,是的,鄂东、鄂西、华中地区中,我见到最大的蓝果树”,江教授肯定的回答。

移步察看另一棵蓝果树,遒劲苍老;再上十余丈,见细叶青冈,高八丈,树围三、四人抱许,接着上,连续3棵,亦如是。同行的方站长惊叹:“全市罕见”。仔细记录了古树生境后,我如释重负,飞奔回告之阿婆树名。

阿婆入老宅,我们遂进,见她坐在堂屋天井边。天井青石板铺盖,身后又2重堂屋,依地势而建,青砖布瓦,石柱木梁。察看,每重堂屋左右都有正房、偏房、阁楼与天井,阁楼分上下两层,上层阁楼可望见堂屋的宾客;细看,有石雕,木雕和砖雕,雕法有浮雕,镂空雕刻,这些雕刻取材广泛,花鸟鱼虫、人物典故信手拈来,手法细腻,栩栩如生。走近,顿觉内中人物眉目有意,耳语有声,感叹民间绝技,文化遗产,尽显淋漓尽致。

日暮,不舍而归。车内与教授闲聊,如今城市繁华而浮躁,缺乏乡村古朴典雅之风,像此处闺藏深山而未现,理应广为传播。

祝福孤苦的阿婆!

祝福苍劲的蓝果树!

祝福蓝果树的村庄!

作者:王建,男,1968年12月出生,湖北九宫山国家级自然保护区管理局工程师,从事珍稀濒危植物、古树名木的保护和研究工作,经常深入山区考察珍稀古树。

朗读者:王素娟,咸宁市舞蹈家协会副主席,现供职于通山一中(音乐教师),热爱舞蹈、声乐、朗诵艺术。人生格言:“真正的富裕是灵魂上的高贵以及精神世界的富足,越是优秀的人,越是努力”。