唤醒沉睡近百年村庄的是一个叫林海的人。

林海前几年为了跟阿婆(祖母)立碑记,但他不知道阿婆姓甚名谁,便开始了寻根问祖。于是,便唤醒了人们对消失近百年的林家场的全部记忆。

林海,男,现年65岁,脚有点瘸,走路有点费劲,一拖一拖的,现寄居在县城女儿家。今年深秋季节的一天上午,他和洪港镇的林平后,慈口乡乌岩村花纹的袁达松一起去林家场遗址时,爬山越岭,穿林钻茅,劲头十足,根本不像有残疾的人。

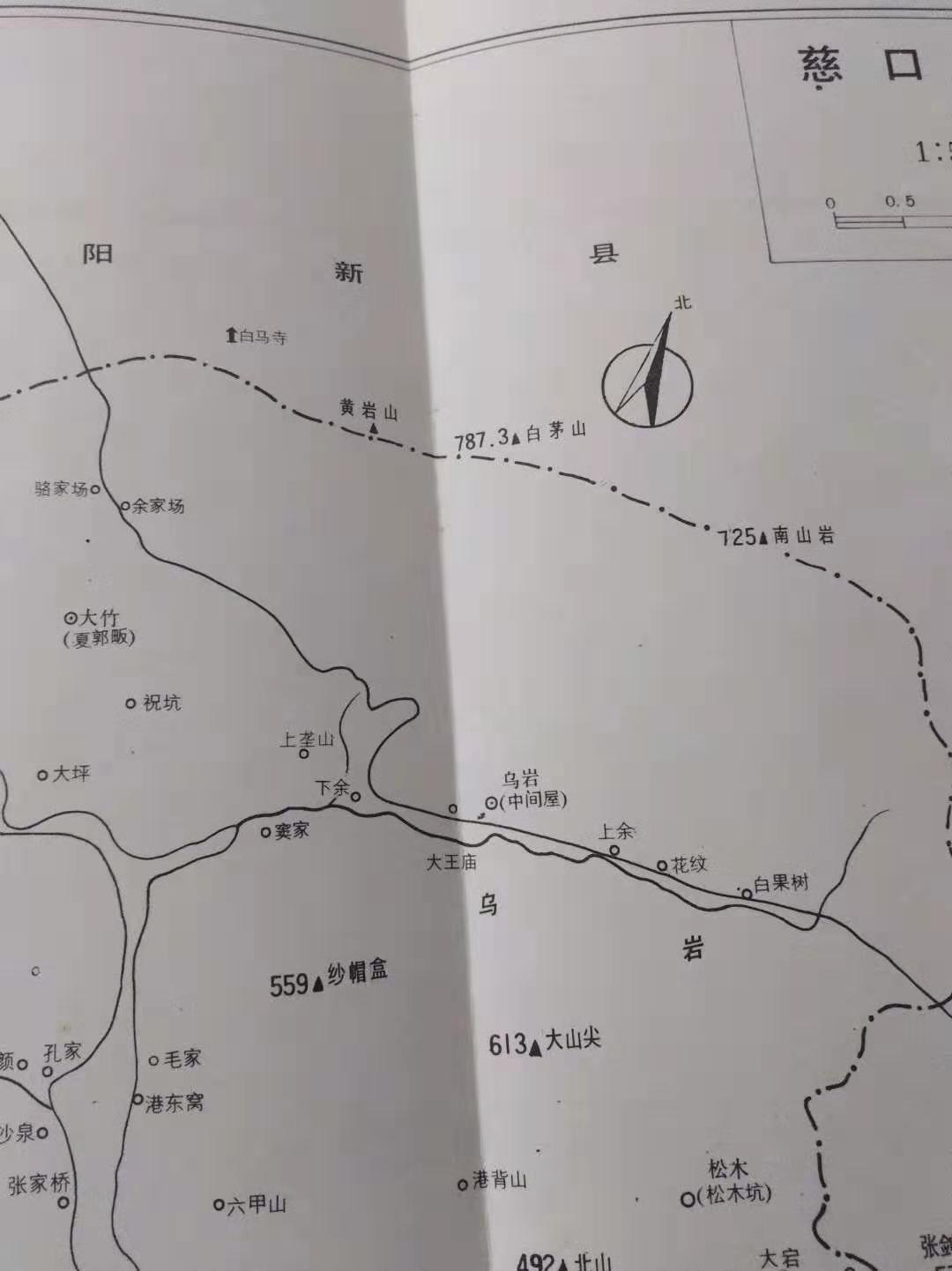

林家场,以前是一个村庄,按现在的区域划分属通山县慈口乡乌岩村,以前归属阳新县。据林家场下面乌岩村两个近九十岁的老人回忆,当年林家场有二十来户、百余人,是一个比较富裕、比较大的村落,历史悠久。

关于林家场,有两种传说说明林家场曾经是个好地方。

一个是离林家场不远的慈口乡石印村的徐刚,徐刚是明朝的工部侍郎。徐刚看中了林家场,说这里是卧虎地,好风水,当时想拆掉林家场的东王庙迁葬其太公坟。那时,林家还没迁到此处。

另一个说法是林家场始祖迁至林家场的理由。林家是侍郎官徐刚想葬太公之前从江西武宁迁入湖北的。明洪武年,江西林家先是落脚湖北阳新县东源乡,后二十三世祖仲俊公迁到永福庄开疆拓土。永福庄包括林家场和老屋林。迁入的理由与徐刚相同,说此地是“白虎地,林藏虎”,映人旺族。

通山县是个移民县,大部分姓氏都从江西迁入,各姓氏迁入都有传奇的说法和动人的故事。

尽管两种说法是传说,有些攀龙附凤、牵强附会,但说明一点,林家场的确是适合农人居住的地方。

林家场的地形有些奇特,整个地形像一个“撮箕”,三面悬崖峭壁,中间场地宽阔,入村处最窄只容一人行走,挑担只能侧身,生就“桃花源”模样。山上有两眼常年不枯的泉水,村中有塘,一边种藕,一边洗濯,旱地千亩,土地肥沃,丛林茂密,修竹飘逸,是现在居住在林家场旁边乐家场84岁的杨老太太说的:“冇结果,脚一拖,土几多深,煤黑的,“蕨鸡禾”(蕨菜),手臂粗,人样长。”

然而,这么好的地方,查阅1983年修编的《通山县地名志》,慈口乡竟然没有林家场的词条,黄沙铺镇也没有,而林家场四周的村庄都榜上有名。林家场右边有余家场、骆家场,下面有下余、中间屋、上余,花纹和白果树,左边是阳新富水镇的石角村。山上的南山尖“海拔642米,水岸边低点海拔55米”,山后是阳新县的“仙岛湖”。

那么,有几百年村庄史,大革命时期有百余人的村庄怎么就消失了呢?

关于林家场的消失,现存两种说法:一是林家场一夜之间被阳新县富水国民党民团屠村;第二是被国民党军队“围剿”湘鄂赣革命根据地时灭掉的。

据说,民团屠村时,林家场只跑出三个小孩,也就是林海的父亲林绪鹏,12岁;林平后的父亲林延周,13岁;还有林延堂,8岁。林海的父亲林绪鹏先是逃到“麻坪”(东源),给堂叔公做崽,堂叔公有儿后受欺视又逃至通山县犀港村独立门户,林海再迁新桥冯村。林平后的父亲林延周跑到通山县洪港镇一个庙里躲命,后便在洪港落脚,开枝散叶。林延堂跑到“栗子坪”(东源)栖身,后去了阳新军垦农场。

对于“屠村”,有人说不是一夜杀尽的,而是反复屠杀,三五天来一次,不分白天黑夜,见人就杀,直至灭村。

“屠村”的时间大概是在1929年(或1930年),但无史证,仅是口传。如今没有人说得清楚具体时间和具体详情,只是说是冬天。

说是阳新富水国民党民团团长带人来屠杀的。那个团长的大姐就嫁在林家场不远的村庄。团长的大姐是地主婆,家庭富裕。1929年,林家场一带响应共产党的号召进行土地革命,林家场的苏维埃“红崖赤卫队”就分了团长大姐的田地和浮财,地主婆反抗,赤卫队就革了她的命,团长报复,带人灭了林家场。

2011年通山县党史办编纂的《红色通山九十年》载:“…至1929年上半年,形成北起大幕山,南到九宫山,东邻阳新、燕厦,西近通山西坑潭一大块面积约500平方公里,人口在3万以上的赤色革命区域。”

林家场这个时期成立了苏维埃“红崖赤卫队”,大队长朱必明,副大队长余锦龙,妇联主任谭七妹,后来成为开国少将的阮贤榜当时也在林家场领导指导“红崖赤卫队”工作。阮贤榜是黄沙铺镇锋火村人,离林家场不足二十里,翻个山就到。当时林家场有男党员9人,女党员6人,革命很积极,很红火。

“1929年春,黄沙区一个晚上就捉了二十多个土豪劣绅,第二天开群众大会,并将罪恶公布于众,把没收地主豪坤的财薄、契约和债券当众烧毁,工农群众无不拍手称快。”(阮贤榜:“忆一九二九年至一九三二年鄂东南土地革命斗争”)

那个时候,将军阮贤榜任少共大永区委书记。大永区委1928年7月建立,统一领导大畈、黄沙、白泥等22个乡,还管辖今属阳新的太平、杉木、东源等地。

至于说彭德怀到过林家场,只能存疑。彭大将军曾在1928年9月、1930年5月和1930年6月三进通山,这是史实,史书有载。彭德怀也在黄沙铺的关房寺、太公坟活动过,而这些地点离林家场不远,路过林家场也许可能,但彭总带领的红五军的英雄气势一定影响和鼓励了林家场人的大革命。

第二种被国民党军队“围剿”说似乎也有根据和可能。如果说是国军灭村,那一定是郭汝栋部所为。

“国军先杀石榴田,后杀林家场,又烧余家场、袁家场,然后去了慈口。国民党毒啊,锣罐钩勾头,惨!”袁达松90岁的老父亲袁平录回忆说。袁平录老人曾当过老师,又在邮政部门工作过,回忆近百年前的往事,老人依旧气愤填膺,老泪纵横。

“新民主主义革命时期,全县有3.2万革命志士英勇献身,建国后已审定发证的烈士5066人。”(《通山60年——大事记要》)这是通山县认定的烈士人数,而像林家场被杀和没有登记的远远不止这个数字。

“1930年11月,蒋介石集中10万兵力对湘鄂赣革命根据地进行‘围剿’。敌八十五师谢彬部‘进剿’通山、通城、崇阳三县,敌二十六师郭汝栋部‘进剿’大冶、阳新两县。” “1931年,国民党发动第二次‘围剿’。在这次‘围剿’中,湖北省国民政府将通山、阳新列为第一‘清剿区’,令二十六师郭汝栋部重点进攻阳新,八十五师谢彬部重点进攻通山。敌人重兵驻守通山城东、西坑潭一线,妄图切断我鄂东、鄂南两块苏区的联系。”(《中共通山简史》)

如果说林家场是被国民党军队灭掉的,那林家场就是通山县大革命时期唯一一个被灭掉的村庄。然而,这种说法值得进一步深入考证。一是各种史书尚无记载。像这样一次屠杀百余人,把一个村庄整体消灭,应属重大事件,不可能不留下片言只语;二是国军灭林家场的理由不充分。林家场虽然在1929年成立了苏维埃赤卫队,组织完备,工作出色,有一定的影响力,但毕竟不是党组织的中心驻地,也无红军驻扎,国军找不到灭村的理由,也无灭村的必要。国军“进剿”黄沙铺、大畈,路过林家场,抢些钱财,杀个把赤匪头,烧几间茅草屋,吓吓老百姓,那是有可能的。

但是,林家场在1929年,或1930年的确被灭了,这是无疑的。林海从他的林氏宗谱中发现,有23个男丁只有生根,没有卒殁时间。这23人是:林芝富、林芝忠、林芝万、林芝贵、林芝祥、林芝春、林芝钦、林延高、林延兴、林延三、林延先……而这些人大都出生于清光绪年间,按时间推算,这些人到1929年前后都在二十、三十岁的年纪,正值壮年。

站在林家场的遗址上,再也看不到过去村庄的模样。深秋时分,秋风袭袭,荒草凄凄,仅存的几棵还有些年头的枣树、栗子树伫立在荒野中,树叶哗哗,似乎是在叙说过去曾经有过的故事。还有不到半人高颓废的墙基,腐烂只剩筋骨的横梁,草丛中的石碾、石槽、石碓,以及树下石垒的土地庙,默默无言。遗址上一切的一切,都在证明一个村庄曾经的存在。

下山路边屋檐下有妇人在唱黄沙铺镇以前的山歌:

“山歌好唱口难开,水井不挑生青苔,十八岁大哥去挑水,手拿水瓢拨青苔,二人有意难避开。

山歌越唱越开音,胡琴越拉越好听,大路不走生茅草,板桥不过闷了心,姐家不行别了情。”

林海几经周折终于找到他阿婆的姓名,他阿婆叫余冬娥,乌岩村下余人,下余的山上就是夫家林家场。

作者简介

阿木,原名王运木,通山县文学艺术联合会退休干部,中国小说学会会员和咸宁市小说学会名誉会长。

上世纪八十年代初开始文学创作,在《微型小说选刊》《小小说选刊》《长江文艺》《当代作家》《小说界》《小说月刊》《青年作家》《中国文学》等几十家报刊杂志发表大量文学作品,二百余万字。已出版微型小说集《没有故事的女人》《蝉歌》《难说的事》、中篇小说集《戏台》、长篇小说《梅殇》。

长篇小说《梅殇》获首届“浩然文学奖”,中篇小说《海棠花开》获《中华文学》杂志2018年度优秀小说奖,短篇小说《县长钓鱼》获《水利报》、中国作协创联部联合举办的“河长杯”全国征文二等奖,微型小说《阳台的故事》获湖北省第二届微型小说大赛铜奖。